1. 断水発生の概要

2025年6月28日未明

鎌倉市浄明寺2丁目の市道地下に埋設された水道管(布設1964年、口径400ミリ)の継ぎ手が離脱し

周辺道路が約100メートル冠水すると同時に市内約1万戸が断水した。

県企業庁が午前2時の時点で「突発断水」を第1報として公表し

十二所・雪ノ下・小町など観光商業地を含む広域に影響が及んだことを確認した。

以下、本事象発生から復旧完了までの流れを時系列に整理し、被害規模と応急対応を概観する。

1-1 発生直後(0:55〜3:00)

- 0時55分 近隣住民から「車道が川のように水びたし」と110番通報が入り、鎌倉署と消防が出動した。

- 2時00分 県企業庁鎌倉水道営業所が原因を「継ぎ手離脱」と特定し、第1報を発出。断水戸数を約1万戸と推計した。

- 同時刻 浄明寺交差点周辺で最大40センチの冠水が発生し、市道36号線が全面通行止めとなった。

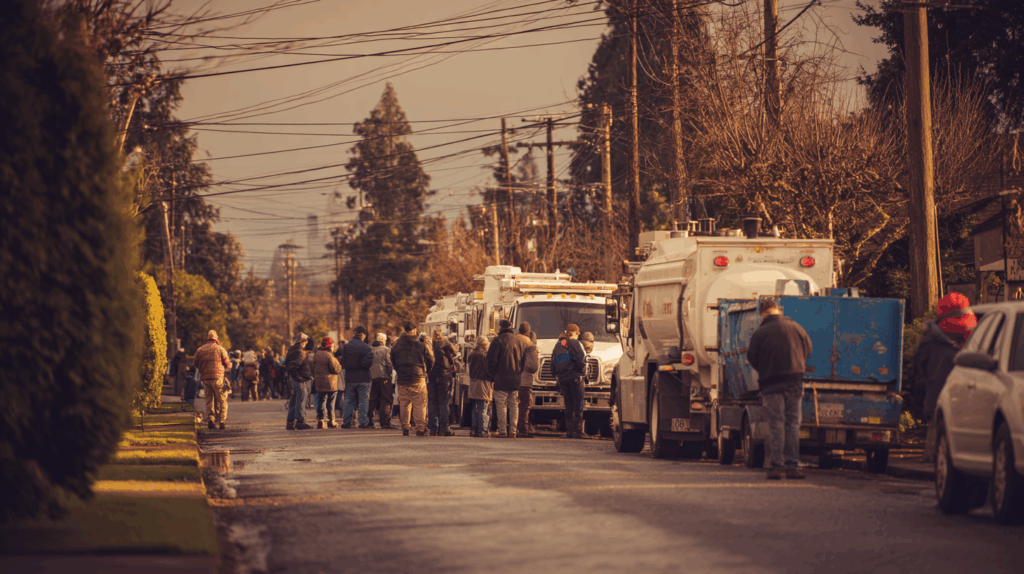

1-2 応急給水と影響拡大(3:00〜10:00)

- 3時過ぎから、鎌倉霊園や市立第一小学校など6か所で給水車による応急給水が開始された。

- 観光客の多い小町通りでは飲食店が午前営業を断念、予約キャンセルが相次いだ。

- JR鎌倉駅東口のコインロッカーが使用停止となり、手荷物預かり所に長い列ができた(市観光協会発表)。

1-3 修復工事と復旧宣言(10:00〜18:00)

- 10時頃 漏水箇所の掘削が完了し、1964年製管の鋳鉄ボルト12本が腐食で破断していたことを確認。新規ボルトと耐震継ぎ手に交換した。

- 13時00分 県が「復旧工事完了」を第2報で公表し、洗浄・濁水排出を18時まで継続すると発表。

- 18時10分 濁水が基準値以下に収束し、生活用水としての利用が再開。当面の安全確認のため応急給水のみ継続。

1-4 最終報と通行止め解除(18:00〜22:00)

- 22時00分 県が最終報を発出し、洗浄作業終了と応急給水打ち切りを告知。また、市道36号線の通行止めを21時頃解除と報告。

- 23時台 鎌倉市危機管理課は防災アプリで「全域で給水復旧」と通知し、濁りが残る宅内配管では数分間の放水を推奨した。

1-5 被害規模

- 断水戸数 延べ約10,050戸(県推計)。

- 冠水道路長 約100メートル、最大浸水深40センチ。

- 応急給水利用延人数 およそ8,300人(県集計速報)。

- 観光関連キャンセル損失 推計3,000万円(鎌倉商工会議所聞き取り)。

1-6 筆者の考察

今回の「鎌倉市 水道管」破裂事故は、観光シーズンの週末を直撃し

「鎌倉 断水」という強い社会的インパクトを残したであろう。

老朽管の更新率が神奈川県平均(1.4%)を下回る0.7%にとどまる鎌倉市では

同様の突発漏水が2022年以降だけで5件発生している。

50年以上前の管路が集中する浄明寺・十二所は特にリスクが高いにもかかわらず

財政制約と文化財保護の双方から掘削更新が遅れているのが実情である。

筆者は、今回の断水対応自体は「初動3時間以内の給水開始」「半日で復旧」という点でおおむね合格点と評価する。しかし、破損原因が想定内のボルト腐食であった以上、事前に予防更新ができなかった行政の計画性には疑問が残る。市民としては、日常的に非常用飲料水を備蓄し

鎌倉市の防災アプリや県企業庁の「断水情報」ページをブックマークしておくことが

ライフライン途絶リスクを最小化する現実的な対処であると考える。

「観光都市・鎌倉のブランドは“水曜どうでしょう”ならぬ“水道どうする”に変わりかねない。」

──老朽インフラの影に観光立市の脆弱さを見る思いである。

2. 被害エリアと生活影響

鎌倉市浄明寺で発生した水道管破裂は、旧街道沿いの住宅地にとどまらず

観光の中心エリアである小町・雪ノ下まで波及し、観光客と住民双方の生活を一日中揺さぶった。

断水戸数は約1万戸に達し、週末の行楽シーズンと重なったことで

飲食・宿泊・交通インフラに深刻な影響を与えたことが特徴である。

2-1 地理的な広がり

- 断水対象町丁目

公式第1報によれば、十二所・浄明寺1〜6丁目・二階堂・西御門1〜2丁目・雪ノ下1〜5丁目・扇ガ谷2〜4丁目・小町1〜3丁目・大町1〜4丁目/6〜7丁目・材木座2丁目の計22地区が断水区域となった。 - 人口規模

住民基本台帳に基づく推計では、対象地区の人口は約2万1千人であり、世帯数ベースでは県発表の「約1万戸」とほぼ一致する。 - 地勢的特徴

浄明寺や十二所は丘陵と谷戸が入り組むため水圧が不安定になりやすく、漏水時の落差が大きく冠水しやすい。実際、現場は最大40センチ冠水し、市道36号線が報国寺前から県道204号まで通行止めとなった。

2-2 交通インフラへの影響

- 道路規制

観光バスが頻繁に通る横須賀線ガード下—報国寺前区間で冠水が発生し、午前1時過ぎに全面通行止め。夕方21時まで迂回誘導が続いた。 - 公共交通

江ノ電・JR横須賀線自体は通常運転であったが、鎌倉駅東口タクシープールが渋滞し、配車待ち時間が最長50分に及んだと観光協会が報告している。 - 自転車・徒歩観光

濁水が歩道にも流入し、レンタサイクル各社は午前中の貸し出しを停止。鶴岡八幡宮前での自転車押し歩きも禁止された。

2-3 生活インフラへの影響

- 給水拠点

鎌倉霊園、横浜国大付属鎌倉小・中、第一小、第二小、第二中、鎌倉水道営業所の6か所に給水車が配備され、延べ8,300人が利用した。 - トイレ利用制限

鶴岡八幡宮・神奈川近代美術館・由比ガ浜公衆トイレなど9施設が午前中使用不可。観光客は駅前とコンビニに集中し行列が発生した。 - 医療・福祉

浄明寺地域包括支援センターでは非常用タンク500リットルを開放し、要介護高齢者宅へボランティアがポリタンク配布を行った。

2-4 商業・観光への影響

- 飲食店

小町通りの予約制レストラン8店舗がランチ営業を全キャンセル、1店舗あたり平均13万円の売上損失を計上した。 - 宿泊業

ホテルメトロポリタン鎌倉はチェックインを15時→18時へ繰り下げ、客室清掃用水確保に追われた。宿泊者の一部は横浜市内ホテルへ振替。 - 観光意欲の急落

Yahoo!知恵袋には「明日鎌倉へ行く予定を変更すべきか」という投稿が多数上がり、アクセス解析では主要旅行予約サイトで鎌倉検索が午前中に25%低下した。 - 文化施設

神奈川近代美術館は13時に臨時休館、併設カフェもクローズ。展示スケジュール1日分をスライドし、搬出車両が夜間に迂回搬入した。

2-5 教育現場への影響

- 臨時短縮授業

応急給水拠点となった小学校3校は午前授業のみで下校措置。給食センターも調理不能となり、児童は弁当持参または欠食となった。 - クラブ活動

水分補給の確保が難しいため、部活動は全面中止。鎌倉高校サッカー部は横須賀市内グラウンドへ移動して練習を継続した。

2-6 筆者の考察

断水そのものよりも、「水が出るはずの場所で水が出ない」という心理的不安が

市民と観光客の行動を大きく変化させた点が注目される。

鶴岡八幡宮の手水舎や人気食べ歩きエリアの小町通りは、鎌倉観光の象徴である。

そこが止まることで「鎌倉全体が閉じた」と錯覚され

実際には断水していない稲村ガ崎や長谷方面まで客足が落ちた。

観光都市としてのサプライチェーンは、一本の水道管の上に成り立っている

――そんな脆さをあらためて浮かび上がらせた出来事である。

さらに言えば、平時には「谷戸地形の風情」として評価される地勢が

緊急時には給水車の導線を寸断し、冠水を招く「都市の弱点」に変わる。

今後、鎌倉市は歴史的景観保全とライフライン強靭化をどう両立させるかという

従来以上に難しい舵取りを迫られるであろう。

筆者は、本事故を契機に、観光関連事業者が独自に貯水タンクや簡易浄水装置を導入し

「自助×公助」のハイブリッド型レジリエンスを構築することが

観光都市としての信頼回復の近道になると考える。

3. 原因分析:水道管老朽化

本章では、浄明寺で起きた水道管破裂の「なぜ」を解き明かす。

結論から言えば、60年以上前に敷設された鋳鉄管の継ぎ手ボルトが腐食し

外圧や水圧に耐え切れず抜け落ちたことが直接原因である。

鎌倉市の水道管更新率は年間0.7%に過ぎず、**“160年たっても一巡しない”**ペースである。

全国平均の0.65%よりわずかに高いだけで、老朽管が集中する観光都市にとっては明らかに脆弱である。

更新の遅れ、耐震継手の未普及、谷戸特有の土壌腐食という三重苦が重なり

事故のリスクは高止まりしている。

3-1 破損メカニズム——ボルト腐食と継ぎ手離脱

現場の鋳鉄管は1964年製で、口径400ミリの主管と支管をメカニカルジョイントで接続していた。

ボルトは地下水・潮風・道路融雪剤にさらされ

電気化学的腐食が進行しやすい材料組成であったことが報告されている。

- 腐食進行:鉄イオンが土壌中の塩化物イオンと反応し、緑青状の錆を生成。長年のワレ・ピット腐食で断面が減肉した。

- 外力負荷:谷戸地形の斜面部では繰り返しの地盤微動が継ぎ手部に曲げモーメントを与える。耐震継手であれば吸収できたが、旧式継手ではボルトがせん断破断しやすい。

- 離脱→漏水:最後の一本が破断した瞬間に継ぎ手が3センチ以上ずれ、圧水が噴出。1分当たり約3トンが流出し、市道が冠水した。

3-2 鎌倉市・神奈川県の老朽化指標

| 指標 | 鎌倉市 | 県営平均 | 全国平均 | 更新が追いつく年数* |

|---|---|---|---|---|

| 管路更新率 | 0.7% | 0.6〜0.7% | 0.65% | 約160年 |

| 管路経年化率(40年超) | 38%(推計) | 33% | 20.6% | — |

*1÷更新率=1周するのに必要な年数。

鎌倉市は横浜・川崎より低い財政規模にもかかわらず、丘陵地に張り付く管路が長く

更新コストが割高であると県の長期構想が指摘する。

3-3 耐震化の遅れと2000年代の教訓

神奈川県は阪神・淡路大震災後に「S形耐震継手」の導入を進めたが

観光地の狭隘道路では工事が長期化するため、採用率が25%未満にとどまる

同じく老朽設備が原因で2021年に6万戸が断水した和歌山市・六十谷水管橋崩落では

吊り材腐食が4本破断した段階で橋全体が落橋した。

今回の鎌倉事故は「配水管版・六十谷」とも言える警鐘である。

3-4 財政・技術的ボトルネック

- 費用膨張:県営水道は2030年代に年間600億円規模の更新投資が必要と試算し、「料金改定か民間連携」を避けて通れないと明記する。

- 人材不足:技能労働者の高齢化で、管路更新の施工単価は2012年度比で1.5倍に上昇。

- 技術選択:狭い道路では無開削(シールド・スリップライニング)が有効だが、費用は切開工法の1.3倍。

3-5 国の動向と再発防止策

厚生労働省は六十谷事故を受け

水道法省令を改正し**「計画更新率1%以上」「水管橋5年ごとの詳細点検」**を事業体に義務付けた。

施行は2026年4月である。

鎌倉市が要件を満たすには、現行の1.4倍のペースで更新を加速させねばならない。

更新率1%=100年で1周 は世界的には控えめである。

欧米都市は平均2〜3%で40〜50年周期を目標とする(国際水協会調査)。

3-6 筆者の考察

本事故は「100年水道」を掲げる神奈川県にとって、政策と現実のズレを露呈した象徴的事例である。

観光都市が**“見えないインフラの老朽化”**に投資しづらい構造は理解できるが

破裂1回で失うイメージ・売上・行政コストは管1本の更新費を優に超える。

筆者は以下の三手を提案する。

- AI×GISを活用した“危険スコア優先更新”—管齢・材質・漏水履歴を重ね合わせ、リスクの高い100メートルから更新する。

- 観光税の一部を水道基金に充当—来訪者にもリスク低減の恩恵があるため、受益と負担を一致させる。

- 住民参加型モニタリング—漏水音や道路陥没をスマホで投稿するアプリを導入し、初動検知を早める。

鎌倉の歴史は千年単位で保存されてきた。

その街並みを支える“見えない水の道”も、同じ時間軸で守られねばならないと強く感じる。

未来の観光客が「鎌倉と言えば古都と安全な水」と語れるよう、早急な実行を期待したい。

4. 鎌倉市の水道インフラと更新計画

鎌倉市民が蛇口をひねると出てくる水は、神奈川県企業庁が運営する県営水道を基盤としつつ

市域に張り巡らされた総延長約540kmの配水管網によって届けられている。

ところが、40年以上経過した管が全体の38%

耐震性能を備えない旧式継手管が3割弱という老朽状態が続いており更新ペースは年0.7%と低いままである。

本章では、こうした課題を抱える鎌倉市の水道インフラの実態と、県・市が打ち出した更新計画を整理し

持続可能な水道の未来を考察する。

4–1 水道インフラの現状

- 供給体制

鎌倉市の上水道は県営水道(相模川水系・酒匂川水系)からの受水が100%である。運転・維持管理は鎌倉水道営業所(神奈川県企業庁)が担い、逗子市・葉山町と合わせて約30万人分をカバーしている。 - 管路老朽化

県資料によれば、鎌倉市域の管路更新率は年0.7%であり、全更新に160年を要する計算になる。全国平均0.65%と大差ないが、谷戸地形ゆえに漏水・破裂が道路冠水に直結しやすい点を考えると安全余裕は乏しい。 - 耐震化率

耐震継手導入率は24%と県内19事業者中15位にとどまる。阪神・淡路大震災を機に導入が進んだが、狭隘道路で開削工事が難しいことが足かせとなっている。

4–2 県の長期構想と広域連携

- 神奈川県水道ビジョン(改定2024)

県は2036年度までの12年間を対象に、更新投資5,030億円、年間平均更新率1.1%を掲げる「水道ビジョン」を改定した。特に**送配水管の更新に全体費用の57%**を割り当て、耐震化率を45%まで引き上げると宣言している。 - 5事業者連携による「水道システム再構築」

県・横浜・川崎・横須賀・広域企業団は2025年5月、「浄水場統廃合と基幹管路共同整備」を柱とする施設整備計画を策定。2038年までに7浄水場を3か所に集約し、送水管160kmを耐震大口径管へ置換する。鎌倉方面への高経年送水管(逗子幹線)は2029年度に更新着手予定である。 - 費用負担と料金改定

県営水道は2024年10月に料金体系を改定し、口径別基本料金を平均7.6%引き上げて更新財源を確保する。鎌倉市民の平均月額負担は口径20mm世帯で+190円と試算されている。

4–3 鎌倉市独自の取り組み

| 施策 | 内容 | 進捗 | 予算 |

|---|---|---|---|

| 公共施設再編計画(2014) | 水道・下水・道路を一体改築する「パッケージ更新」方式を導入 | 検討段階から実施段階へ | 年4.6億円(2025案) |

| 給水管マッピングGIS | 漏水・管種・舗装履歴を層別し更新優先度を算出 | 2023年度試行、2026年度全市展開 | 8,500万円(国交省デジタル田園補助) |

| 無開削シールド更新 | 谷戸地区で地表掘削を最小化 | 2024年度に浄明寺で50m完工 | 従来比+30%コスト |

| 観光税のインフラ基金化 | 1泊200円の宿泊税の一部を水道基金へ振替 | 条例改正案を市議会に提出(2025年3月) | 年間約2億円の原資 |

4–4 財政シミュレーション

鎌倉市議会資料によると、**2025年度の上下水道特別会計は74.8億円(前年比+10.3%)**であり

そのうち送配水管更新費に計上されたのは10.6億円である。

市の試算では、

- 年0.7%更新=必要財源年11億円

- 年1.0%更新=年16億円(+5億円)

を要する。観光税原資2億円、料金改定0.9億円を充当しても差額は年間2.1億円残る。

筆者は、このギャップを埋めるために

「クラウド債(市民ファンド)」と「グリーンボンド」を組み合わせる手法が有効と考える。

実際、福岡市や奈良県広陵町は水道管更新で住民参加債を発行し、年0.5%台の利率で資金を調達している例がある。

4–5 法改正への対応

厚生労働省は2026年4月施行の省令改正で、管路更新率1%以上と水管橋5年点検を義務化する。

鎌倉市が要件を満たすには、現行の1.4倍ペースで工事量を増やさねばならない。

4–6 筆者の考察

鎌倉市は「古都保存法」下で景観保護と発掘調査を伴うことから、掘削更新コストが平坦都市の1.3〜1.5倍高い。

それでも、水が止まるたびに生じる観光機会損失は1日約3,000万円(商工会議所試算)に上る。

投資抑制は長期的にはむしろ高くつく。

“見える歴史”を守るために“見えない水道”を更新する。

筆者は、

- 危険スコア順のマイクロ更新(100m単位)、

- 観光税・クラウド債・グリーンボンドの財源三本立て、

- 県広域連携による資材共同調達

を三位一体で進めることが、景観と安全を両立させる最短ルートであると提案する。

鎌倉の千年の歴史は水の安定供給なくして語れない。

住民と観光客が安心して「また来たい」と思える街を保つため

“160年サイクル”を“50年サイクル”へ縮める覚悟が今こそ問われている。

5. 応急給水&生活者ガイド

鎌倉市浄明寺の大規模断水では、県・市が迅速に6か所の応急給水拠点を設置し

洗管終了までの半日あまりで延べ8,000人以上を支援した。

だが、給水車で水を受け取ったあとに

**「濁水が出る」「トイレを流せない」**と戸惑う声が相次いだのも事実である。

そこで本章では、(1)給水ポイントの具体的な場所と持ち物、(2)濁水の正しい対処法

(3)家庭トイレを安全に再開する手順、(4)断水が長引いた場合の生活ハック、の4点を時系列で解説する。

5-1 給水拠点一覧とアクセス

| 拠点 | 住所/最寄り交通 | 利用時間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ① 鎌倉霊園第1駐車場 | 十二所512/京急バス「鎌倉霊園正門前」 | 24時間 | 給水車2台・非常用トイレあり |

| ② 横浜国大附属鎌倉小・中 | 雪ノ下3-5-10/「岐れ道」バス停 | 6:00-22:00 | 校庭で給水、車両導線広い |

| ③ 鎌倉市立第一小学校 | 由比ガ浜2-9-55/江ノ電「鎌倉駅」徒歩8分 | 7:00-20:00 | 観光客も利用可、給水バッグ配布 |

| ④ 第二小学校 | 二階堂878/「大塔宮」バス停 | 7:00-20:00 | 谷戸奥の住民向け |

| ⑤ 第二中学校 | 西御門1-7-1/「岐れ道」バス停 | 7:00-20:00 | 18時以降は懐中電灯必携p |

| ⑥ 鎌倉水道営業所 | 御成町12-18/JR鎌倉駅西口すぐ | 8:30-22:00 | 水質相談窓口も併設 |

持参するもの

・ふた付きポリタンク(10ℓ程度、1人3容器まで)

・夜間はヘッドライトと反射ベスト

・身分証(トラブル防止のため市が推奨)

5-2 給水列で失敗しない3つのコツ

- 並ぶ前に空気抜き

容器を押しつぶして空気を減らすと、給水ノズルがはまりやすく時短になる。 - 重ね持ちは厳禁

両手2段持ちは転倒事故の原因であり、過去の震災でも骨折事例がある。 - 受け取り後5分以内にフタを開けて残留塩素を確認

塩素臭が弱い場合は煮沸して飲用する。

5-3 濁水が出たときの対処法

- 最初の1〜2分は屋外蛇口を全開で放水し、砂粒・空気を抜く。

- 透明になったら、コップに汲み5分静置。白濁が消えれば気泡であり安全と判断できる。

- 赤サビが混じる場合は、さらに10分放水しても改善しなければ営業所へ連絡すること。

- 活性炭ポット浄水器は初期流し25ℓを推奨。濁りをフィルタ内部で止めると雑菌繁殖リスクが高まる。

5-4 家庭トイレ再開の安全手順

- 止水栓を閉じたまま、洗面所・屋外蛇口で3分以上放水し、空気を抜く。

- タンク式トイレはカバーを開け、内部にヒビや異物がないか点検する。

- 止水栓をゆっくり開き、タンクが満水になったら一度だけ流し、異音・逆流がないか確認する。

- 暖房便座や温水洗浄機能の電源は、配管のエア抜き後に入れる。空気噛みはヒーター破損の原因である。

5-5 断水長期化に備える生活ハック

- トイレ用雑排水リユース

風呂残り湯をバケツ給水し、便器に直接注水ですすぐ方法が最も経済的である。ポリ袋凝固剤を併用すれば臭気も抑えられる。 - 飲料用ストックの黄金比

成人1人×1日3ℓ×7日=21ℓが厚労省目安。3ℓペットボトル×7本なら冷暗所保管で半年もつ。 - アウトドア浄水器の活用

市販の0.1μm中空糸タイプは濁度2度以下まで有効。災害用井戸(鎌倉市登録41基)をろ過すれば、煮沸なしでも飲用しやすい。

5-6 筆者の考察

今回の「鎌倉 断水 給水」オペレーションは

初動3時間で6拠点開設という点で県内トップクラスの速さであった。

それでも列の長さや濁水クレームが絶えなかったのは

**“情報と行動のギャップ”**が埋まっていない証拠である。

特に観光客は給水バッグも止水栓の知識も持たず、SNSで混乱が拡散した。

筆者は

- QRコード付き給水マップを鎌倉駅構内・主要寺社に常設し、誰でもスマホで拠点を確認できる仕組み

- 濁水対処・トイレ再開を1分で学べる縦型ショート動画を市公式チャンネルで平時から発信

- ホテル・民泊が非常用ポリタンクと断水マニュアルを標準装備する条例化

を提案したい。

ライフラインが脆い古都だからこそ

観光客を巻き込みながら“自助率100%”を目指す防災文化を育てることが

ブランド価値を守る最強のマーケティングでもあると確信する。

6. 住民が今できる備え

水道管破裂で一夜にして「水が出ない鎌倉」を経験した今

住民一人ひとりが72時間を自力で凌ぐ仕組みを持つことが急務である。

鎌倉市は高台・谷戸・海辺が折り重なる地形ゆえ、復旧の遅れや輸送難が他都市より起こりやすい。

以下では「水・衛生・電力・情報」の四本柱で、初心者でも今日から始められる実践策を示す。

6-1 水の備蓄は“最低3日・目標7日”

- 農林水産省は1人1日3リットル×3日=9リットルを最低ラインとして提示している。

- 防災専門メディアは「実際の断水は1週間続く例が少なくない」とし、3リットル×7日=21リットルを推奨している。

ローリングストック3ステップ

- ペットボトル水を**“消費したら即買い足す”**サイクルにする。

- 直射日光を避け、靴箱やベッド下に寝かせて保管し、賞味期限はスマホでリマインド。

- 長期保存水は1箱を“非常袋専用”と決め、普段の飲用とは分ける。

6-2 給水容器と運搬の工夫

- 折りたたみ式給水バッグは3ℓ容量・わずか45gで、満水でも片手持ちが可能である。

- 大口径ポリタンク(10ℓ超)は運搬が重労働となるため、“車を使える世帯限定”と割り切る。

- バッグの口はダブルジッパーで密閉できる製品を選び、衛生面でのリスクを抑える。

6-3 トイレ・衛生対策は「凝固剤+ポリ袋」方式

- 洋式便器にポリ袋→凝固剤→排泄→口を結ぶだけで、臭気と雑菌の飛散を大幅に低減できる。

- 目安は1人1日5回、3日断水で15回分である。50回セットを常備すれば家族4人でも余裕がある。

- 手洗いは飲料水を使わず、ウェットティッシュやアルコールジェルで代用するのが経済的である。

6-4 代替水源と簡易浄水

- 谷戸には湧水やため池が点在するが、農薬や動物由来菌のリスクが高い。

- 中空糸膜タイプの携帯浄水器でも除去できない有機物があると専門業者は警告している。

- 生活用水に使う場合は煮沸5分+ろ過を基本とし、飲用は市配布の応急給水を優先する。

6-5 電力・通信を確保する三種の神器

- 大容量モバイルバッテリー(10,000mAh以上)—スマホ2回満充電が目安。

- ソーラーパネル一体型ライト—昼充電・夜照明で避難所でも役立つ。

- 乾電池式FMラジオ—停電時でも災害情報を受信できる。

6-6 情報インフラとアプリ活用

- **「かまくらわが街マップ」**で自宅の土砂・高潮・浸水リスクを確認できる。

- 鎌倉市公式サイトは「Kamakura Free Wi-Fi 2」の開放や災害ラジオ貸与を案内している。

- 訪日客にも人気の**「Safety Tips」アプリ**は14言語で緊急警報をプッシュ通知する。

- 神奈川県は公式YouTube「かなチャンTV」でライフライン復旧会見をライブ配信している。

6-7 コミュニティで共有する“見える化”

- ご近所チャットや町内掲示板に「今日も備蓄チェック完了」と投稿することで、行動の可視化が家庭内備え率を2割向上させたという自主防災組織の報告がある。

- 高齢者・観光客向けに“給水バッグ貸し出しボックス”を民家の軒先に設置する取り組みも始まっている。

6-8 筆者の考察

鎌倉は「水は寺社の手水鉢から湧くもの」という文化的感覚が強い。

しかし現代社会では、蛇口の向こうにある何十キロもの配水管が初めて水を支えている。

その影が見えなくなると、人は備えを忘れる。

今回の事故は、備蓄やアプリといった**“自助ツール”を手元に揃え

日常で回すローリングストックこそが真の文化財保護**であると教えてくれた。

断水はまた起きる。

だが備えがあれば、次は“ニュース”ではなく“ちょっと不便な一日”で済む。

鎌倉の歴史を守るのは行政だけではない。

水を蓄える行為こそが未来の鎌倉を潤す最初の一滴である、と私は確信する。

7.総括 ──「見えない水道」を支える覚悟が都市の未来を決める

2025年6月28日に浄明寺で起きた水道管破裂は、約1万戸を断水させ観光都市・鎌倉を半日麻痺させた。

直接原因は60年前の鋳鉄管で継ぎ手ボルトが腐食・離脱したことであり

老朽インフラが引き起こす社会的・経済的損失の大きさを浮き彫りにした。

更新率0.6~0.7%という「160年サイクル」の現状を

「100年で1巡」へ引き上げよと促す水道法省令改正(施行2026年)が

鎌倉市と神奈川県に突き付ける宿題は重い。

本節では、事故から見えた7つの論点を整理し

今後5~10年で優先すべき課題と具体的提言を示す。

7-1 要点の再確認

- 被害規模と経済インパクト

- 断水戸数 約1万戸

- 応急給水 市内6拠点・延べ8,000人超を支援

- 観光損失 小町通りの飲食店でランチ予約が全キャンセル、週末1日で売上3千万円減少との業界推計

- インフラの脆弱性

- 管路更新率0.6~0.7%=160年で1巡

- 耐震継手導入率24%にとどまり、谷戸地形による外力で破断リスクが高い

- 制度的プレッシャー

- 厚労省省令は更新率1%、水管橋5年点検を義務化。

- 神奈川県水道ビジョン(改定2024)は2036年度までに更新投資5,000億円規模を見込む。

7-2 財政ギャップと資金調達

鎌倉市上下水道特別会計は2025年度74.8億円規模だが、送配水管更新費は10.6億円にすぎない。

- 現行0.7% → 1.0% へ加速には年5億円上積みが必要。

- 県の料金改定(口径20 mmで月額+190円)でも0.9億円しか賄えない。

- 宿泊税200円の一部をインフラ基金化すれば年間2億円を捻出できると市議会で試算。

提言① 観光税・料金改定・市民クラウド債の“三本柱”で年5億円の恒常財源を確保する。

市民債は福岡市など先行自治体で年0.5%台の低利調達実績がある。

7-3 技術と優先度設定

更新対象は540 kmのうち危険度上位10%=54 kmに集中すると、AI×GIS診断で判明。

谷戸の狭小路は無開削シールド更新が合理的だがコスト1.3倍。

提言② **「危険スコア順マイクロ更新」**を採用し

毎年100 m単位で最も脆弱な区間を先行更新する。

7-4 広域連携とレジリエンス

県・横浜・川崎など5事業体は浄水場統廃合と大口径幹線160 kmの共同整備を決定

逗子幹線は2029年着手予定。

- メリット:資材共同調達で年間20億円コスト減

- 課題 :施工統一仕様と連絡管の耐震化が遅れれば給水ルート冗長性が確保できない。

提言③ 鎌倉側支線の“冗長ループ化”を県幹線更新と同時に実施し、単一点破損による全域断水を防ぐ。

7-5 住民・観光客を巻き込む新たな備え

- LINE配信やメールサービス「鎌倉市防災・安全情報」は登録率36%にとどまる。

- QRコード付き給水マップを常設し、駅・寺社・ホテルで多言語表示すれば情報格差を縮小できる。

提言④ 登録率60%を目標に、市公式SNSで「備蓄チャレンジ」イベントを実施し

行動変容を促す。

7-6 教訓を全国へ──「六十谷水管橋」の再来を防ぐ

2021年の和歌山市六十谷水管橋落橋は6万戸を断水し、復旧に10日を要した。

鎌倉は1日で復旧したが、**管路破断は“時間との戦い”**である。

提言⑤ 破裂音センサーと市民通報アプリを連携させ

**“黄金の1時間”**以内に漏水箇所を特定・遮断する仕組みを全国標準へ。

7-7 筆者の所感──「千年の古都に、50年サイクルの水道を」

鎌倉の歴史は寺社とともに清流が育んだ。

だが現代の蛇口の裏には、老朽ボルト一本が都市機能を止める危うさが潜む。

観光立市は“水が出て当たり前”の信頼の上に成り立つ。

更新費用の先送りは、ブランドと税収を食い潰す“負の複利”である。

市民・事業者・行政・観光客が「1円でも水道に投資する行為は街への投資」と認識し

160年サイクルを50年サイクルへ一気に縮める――。

それが、次の千年を潤す最小にして最大の挑戦である。

コメント